Así fue el Período Cálido Romano, ¿cuáles son las diferencias con el calentamiento global actual?

La expansión del Imperio Romano se produjo durante un periodo cálido y húmedo que contribuyó a aumentar la productividad agrícola en las regiones mediterráneas, pero fue un proceso diferente al actual.

Conocer cómo se comportó el clima durante una determinada época del pasado preinstrumental requiere de la combinación de distintas fuentes de datos, tanto documentales (en el caso de periodos no muy remotos) como paleoclimáticos.

Incluso disponiendo de dicha información, la caracterización climática no es una tarea sencilla, ya que está sujeta tanto a las incertidumbres que imponen las limitaciones de la metodología empleada como al hecho de que en la región de estudio puedan coexistir simultáneamente distintas realidades climáticas.

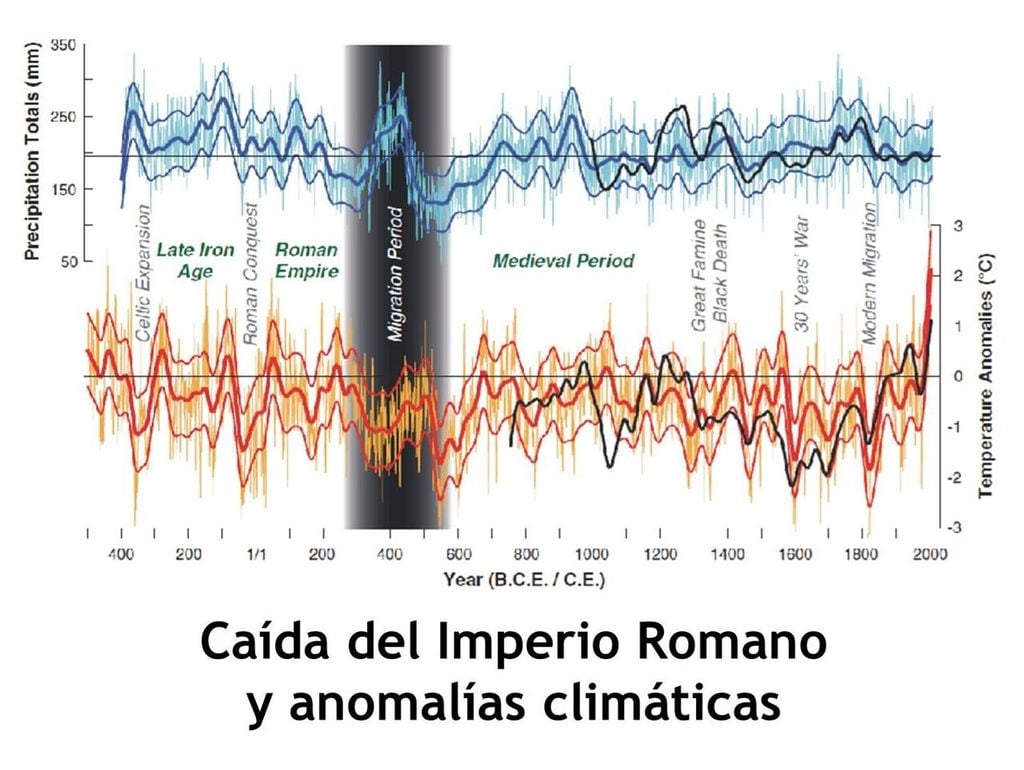

Es común relacionar la extraordinaria expansión que tuvo el Imperio Romano con un clima favorable, que durante varios siglos –aproximadamente entre el 250 a. C. y el 300 d. C.– dominó sin grandes variaciones en la región mediterránea, lo que repercutió muy positivamente en la productividad agrícola, clave del éxito de la romanización.

Esa singularidad en el comportamiento del clima está fuera de toda duda. Las referencias al llamado Período Cálido Romano (o alternativamente, Óptimo Climático Romano) están justificadas.

El gran astrónomo y geógrafo de la antigüedad, Claudio Ptolomeo (siglo II) dejó escrito que en Alejandría, en la época en la que Roma incorporó el norte de Egipto a su vasto imperio, llovía todos los meses del año salvo en agosto.

En esa zona en la actualidad, apenas llueve un día en promedio entre mayo y septiembre. Por otro lado, el escritor y naturalista Plinio el Viejo (siglo I) señaló que las hayas, habían migrado desde las zonas bajas hasta las de montaña, en respuesta a la subida que experimentó la temperatura.

La tendencia a una simplificación excesiva

A partir del siglo IV, la estabilidad que había mostrado el clima en el sur de Europa y el norte de África, empezó a romperse, dando paso a un período mucho más movido, con lluvias abundantes y más frío, que dificultó sobre manera las tareas agrícolas.

Por lo que hemos ido contando hasta ahora, podemos llegar a la conclusión de que la expansión y posterior declive del Imperio Romano no se entienden sin la componente climática, y que en el Período Cálido Romano el calentamiento fue mayor que el actual. Razonando así, estaremos interpretando de forma muy simplista y probablemente equivocada lo que aconteció en realidad.

El historiador británico Peter Frankopan, en su libro “La Tierra transformada” (Crítica, 2024) analiza con gran erudición la conexión clima-historia, matizando algunos detalles necesarios para comprender la dificultad que entrañan este tipo de investigaciones.

En el capítulo que dedica al Período Cálido Romano leemos lo siguiente: “La cuestión, sin embargo, no es tanto determinar si el cambio climático fue un factor en esos espectaculares desarrollos, sino, más bien, identificar el papel preciso que desempeñó en algunos o todos esos casos”.

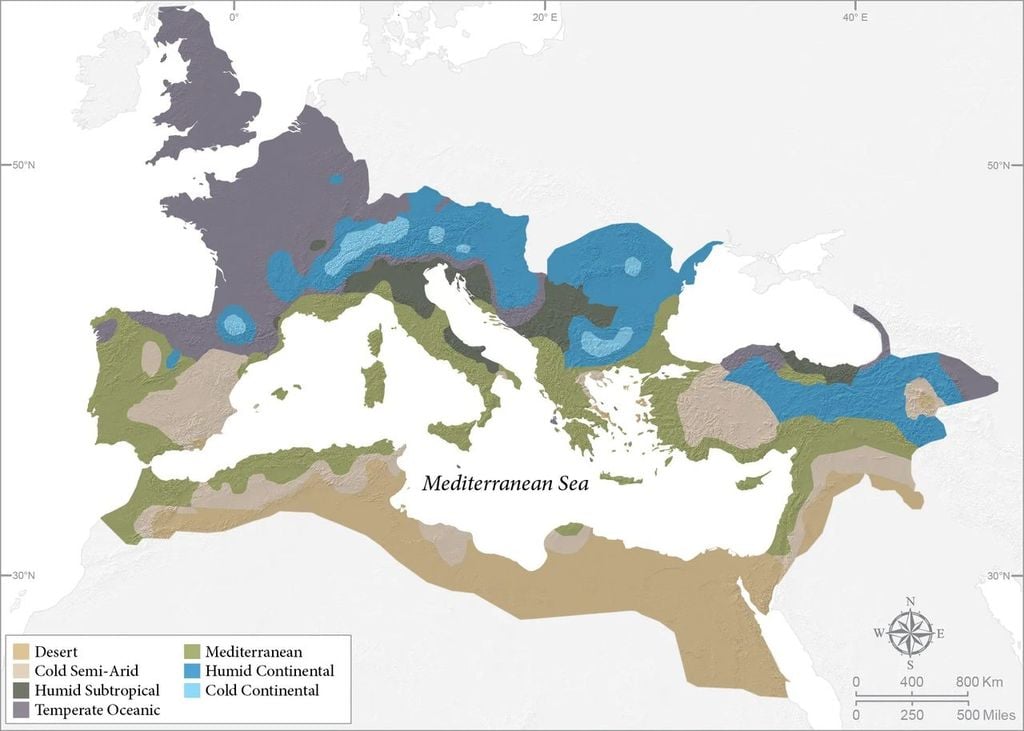

Y añade el siguiente párrafo, muy clarificador: “Aunque el panorama general de las alteraciones en las pautas climáticas pueda parecer coherente y convincente, merece la pena insistir (…) en que solo el Mediterráneo está compuesto por una amplia variedad de geografías, entornos y sistemas climáticos (sic); y si bien resulta tentador extrapolar modelos universales a partir de un único conjunto de daros, hacerlo puede ser simplista y engañoso.”

Un óptimo climático que no fue global

Con frecuencia, los negacionistas climáticos comparten gráficas con fuentes de datos paleoclimáticos (fiables, a priori), donde se muestra claramente que durante el Periodo Cálido Romano las anomalías cálidas fueron mayores que las actuales. Compartiendo este tipo de información se transmite la idea de que el periodo cálido actual no tiene nada de extraordinario, ya que en la época romana y en otras posteriores, como el Período Cálido Medieval, hacía más calor.

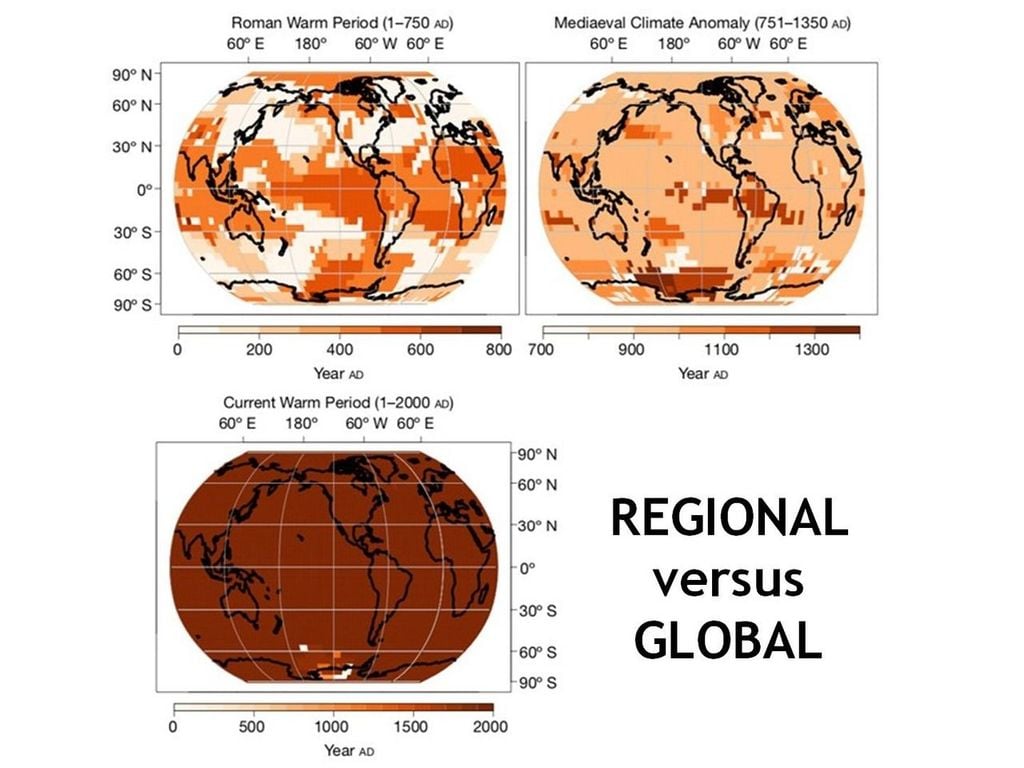

Hay un detalle que se suele pasar por alto a la hora de comparar las singularidades de esas fases cálidas del pasado (no remoto) con las de la actual: el carácter global.

Sería una gran torpeza negar la existencia de la fase cálida que aconteció durante la expansión del Imperio Romano, pero una visión de conjunto de los registros paleoclimáticos obtenidos por todo el mundo certifica que aquel calentamiento fue regional, no global. Muchas regiones de la Tierra fueron ajenas a aquel periodo cálido. Hoy en día, sin embargo, la señal del calentamiento se detecta en la práctica totalidad del planeta.